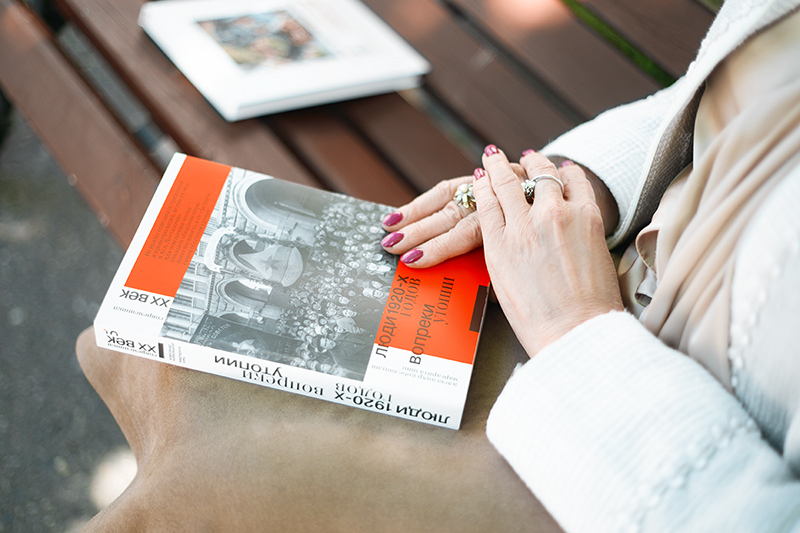

Читаем вместе. Вера Македонская о книге «Люди 1920-х годов. Вопреки утопии» и любви к истории

На весенней ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction одним из бестселлеров стала книга историка Александра Кобеляцкого и журналиста Маргариты Шиц «Люди 1920-х годов. Вопреки утопии», которая вышла в издательстве «Бослен». Авторы предлагают взглянуть на события столетней давности глазами самых разных людей –политиков, ученых, артистов, рядовых граждан молодого советского государства. Философ Николай Бердяев ищет новых хозяев своему мопсу перед тем как навсегда покинуть родину. Наркомвоенмор Лев Троцкий позирует сестре Черчилля. Марина Цветаева завтракает, обедает и ужинает мерзлой капустой... Читатели будто слышат голоса людей, живших сто лет назад. Почему нам это интересно? Зачем нужно знать историю своих предков и своей страны? Как «заразить» любовью к истории студентов? Об этом мы поговорили с доктором исторических наук, руководителем кафедры «История» и Культурно-исторического центра «Наше наследие» НИЯУ МИФИ Верой Македонской.

– Вера Александровна, в книге представлены истории 140 человек, живших в 1920-е годы. Перед нами – калейдоскоп человеческих судеб. А какая история больше всего запомнилась вам?

– Выбрать непросто, в книге представлен очень широкий срез общества – ученые, представители искусства, рабочие, писатели, государственные деятели. Мне интересно было прочитать о каждом, кто жил в то непростое время. В годы Гражданской войны из России эмигрировало примерно 2 миллиона человек, мы потеряли большую часть нашей интеллектуальной элиты. В 1920-е годы разоренная, пережившая тиф и голод страна начинает медленно приходить в себя. Книга рассказывает об этом драматическом периоде в жизни нашей страны. Причем, рассказывает, используя такое современное направление развития историческое науки как история повседневности. Предмет ее изучения – обыденная жизнь людей с ее маленькими ежедневными радостями и горестями.

Мне очень запомнилась история знаменитого театрального режиссера Евгения Вахтангова, который, будучи уже тяжело больным человеком, ставит «Принцессу Турандот» – спектакль, ставший визитной карточкой театра.

Интересно было прочитать и про выступление Айседоры Дункан в Большом театре, которое состоялось 7 ноября 1921 года, в день Октябрьской революции. Это было большое торжественное мероприятие, на нем присутствовали представители партийной элиты во главе с Владимиром Ильичом Лениным. Ему понравился танец Дункан, он аплодировал, громко кричал «Браво».

– Действительно, очень яркая деталь!

– Благодаря таким деталям мы с какой-то другой стороны можем посмотреть на исторические события и их героев. И более ярко, живо представить себе те далекие дни. Что мы знаем о Луначарском из официальных учебников истории? Лишь то, что он был первым наркомом просвещения РСФСР. А в книге «Люди 20-х годов» рассказывается о том, как жену Анатолия Луначарского актрису Наталью Розенель обвинили в том, что, в то время как народ бедствует, у нее слишком роскошные наряды и драгоценности. Луначарский парировал, ответив, что бриллианты у жены потому такие крупные, что не настоящие, а фальшивые. Интересно было прочитать и о герое «совсем другой оперы» –первом Патриархе всея Руси, избранном при советской власти. В книге описан эпизод, как вскоре после выхода из заключения Патриарх Тихон угощает своих помощниц – сам разливает чай из самовара, разносит чашки, потчует пирогами. Поражает его человечность, доброе отношение к прихожанам, желание помочь каждому.

– Книга представляет собой сборник небольших рассказов о каких-то порой незначительных случаях в жизни людей. Как вам такой формат?

– История может быть не только строгой и поучительной, но и занимательной. Мне понравилось, что читать книгу можно с любого места, не обязательно с начала. После трагичных историй можно отдохнуть на забавных эпизодах из жизни героев. По-моему, такой формат должен быть близок молодежи. Особенно приятно, что все истории основаны на архивных документах, первоисточниках. К тому же, в книге параллельно дается хронология важнейших исторических событий. Есть и библиографические справки о каждом герое, много фотографий.

Хотелось бы, чтобы этот цикл был продолжен. Прочитать о людях 1930-х, 1940-х годов тоже было бы очень интересно.

– Авторы сейчас как раз начали работу над новой книгой, которая будет рассказывать, как жили люди в 1930-х годах. А когда дойдут до 40-х, думаю, обязательно придут в НИЯУ МИФИ, ведь наш университет был создан в 1942 году.

– Очень на это надеюсь! У нас много архивных материалов, связанных с историей МИФИ.

– «Люди 1920-х годов. Вопреки утопии» написана на основе дневников, воспоминаний, переписки. Как вы считаете, вести дневник – полезное занятие?

– Конечно. Дневник помогает тому, кто его пишет, лучше разобраться в своих мыслях и чувствах, а том, кто читает, – лучше понять подоплеку исторических событий. Последний император России Николай II вел дневники, начиная с 14 лет и вплоть до расстрела в Екатеринбурге в 1918 году. Он делал записи ежедневно и оставил 50 объемных тетрадей! Иногда историки относятся к этим записям несколько критично, ведь в них описывается, в основном, обыденная жизнь царской семьи – прогулки, чаепития, прием гостей, оформление комнат, и мало говорится о глобальных проблемах и событиях – массовой давке на Ходынском поле во время коронации императора, «Кровавом воскресенье», случившемся в 1905 году в Санкт-Петербурге, отречении государя от власти 2 марта 1917 года. У Николая II вообще был очень специфический взгляд на свою роль в истории и свою миссию на Земле.

Екатерина II в мемуарах очень интересно описывает и время своего приезда в Россию, и свое окружение. Эти мемуары – ценнейший исторический документ, который открывает читателю персонажей, быт и все тонкости жизни императорского двора, во всём их многообразии.

Бесподобные жизнеописания выдающихся исторических деятелей дают историки Сергей Михайлович Соловьев и Василий Осипович Ключевский.

С большим интересом я читала воспоминания Сергея Юльевича Витте, который при Николае II возглавил совет министров и очень многое сделал для экономики и модернизации страны. Он подробно рассказывает о событиях общественно-политической жизни России на стыке XIX и XX веков.

Выдающиеся ученые-атомщики тоже писали дневники. Остались воспоминания Игоря Васильевича Курчатова, Исаака Константиновича Кикоина. О жизни трех советских физиков-ядерщиков – Александра, Овсея и Доры Лейпунских – прекрасно рассказал Борис Горобец в своей книге «Секретные физики из атомного проекта СССР». Кстати, именно Александр Лейпунский в 1945 году организовал в МИФИ кафедру прикладной физики. Советую также почитать книгу профессора нашего университета Николая Кудряшова «Берия и советские ученые в Атомном проекте». Я выступала к ней рецензентом.

– В программу многих технических университетов сегодня включают гуманитарные дисциплины. Зачем будущим физикам и математикам изучать историю?

– История – фундамент, на котором строится наше мировоззрение. Еще древние говорили, что история – наставница жизни. Мы изучаем прошлое, чтобы лучше понять сегодняшний день и научиться предвидеть будущее. И здесь очень важен диалог учителя и ученика. Преподаватель должен увлечь студентов своим предметом. Кому-то интереснее военная история, кому-то – история культуры. Если это учитывать, студенты вовлекаются, сами предлагают сделать доклады, поучаствовать в конференциях. К примеру, на конференции, посвященной культурному наследию России, которая недавно проходила в музее-заповеднике «Коломенское», выступила наша студентка Анна Харченко. Она рассказала о своем родном городе – Ярославле, и сделала это так мастерски, что эксперты удивились: думали, она историк, а не физик.

– К 75-летию университета вы придумали замечательный проект – студенты вспоминали своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, а потом на основе этих историй была издана книга. Как возникла эта идея?

– Идея возникла не случайно. Дело в том, что в университете мы проводили ежегодный конкурс «Моя семья в годы Великой Отечественной войны» – воспоминаниями делились преподаватели и студенты. И накопилось так много интересного материала, что мы решили издать книгу. Например, первокурсник Дмитрий Давыдов в 2021 году участвовал в проекте «Наша история» и представил работу «Моя семья – частичка Победы», где рассказал о своих прабабушке и прадедушке. Они познакомились на войне, самоотверженно сражались плечом к плечу, вместе дошли до Берлина, а после Победы создали дружную семью. Очень трогательный рассказ! Он получил Диплом первой степени, хотя конкурс был большим – больше 3000 участников. Конечно, этот рассказ вошел в наш сборник, как и многие другие замечательные истории.

В 2005 году, к 60-летию Победы вышла книга «Мы помним ваши имена», где рассказывается о сотрудниках университета, которые участвовали в Великой Отечественной войне. К 70-летию Победы была издана книга «Дети войны». Там есть поразительный рассказ профессора НИЯУ МИФИ Владимира Ильича Наумова. Он в годы войны был малолетним узником концлагеря Шталаг 326 в Штукенброке. Когда началась война ему было всего 9 лет. Летом 1941 года Володя со своей старшей сестрой поехал на каникулы к родственникам под Смоленск. И тут началась война! Путь домой, в Москву, был закрыт. Из-под Смоленска детей отправили в Германию, в концлагерь. Мальчик работал на фабрике вместе с военнопленными. На братском кладбище в Штукенброке было захоронено 65 000 погибших! Но Владимир Наумов выжил. И до сих пор является наставником студентов. Вот такие у нас мифисты!

– Что бы вы хотели пожелать мифистам-студентам?

– Больше читать. Книги – сильно недооцененное терапевтическое средство. Если у меня вдруг портится настроение, я беру в руки «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова, читаю несколько глав, и буквально заряжаюсь энергией, заражаюсь оптимизмом. К тому же, в книгах есть масса подсказок, как выйти из трудных ситуаций достойно.

И, конечно, важно помнить историю родного вуза и не забывать те принципы, которые были заложены нашими первыми студентами и преподавателями. Это трудолюбие и целеустремленность, любознательность и дружелюбие, взаимопомощь и взаимоуважение.

Беседовала Наталья Сысоева