«Они средь нас, бессмертные мифисты, им должное эпоха воздала»

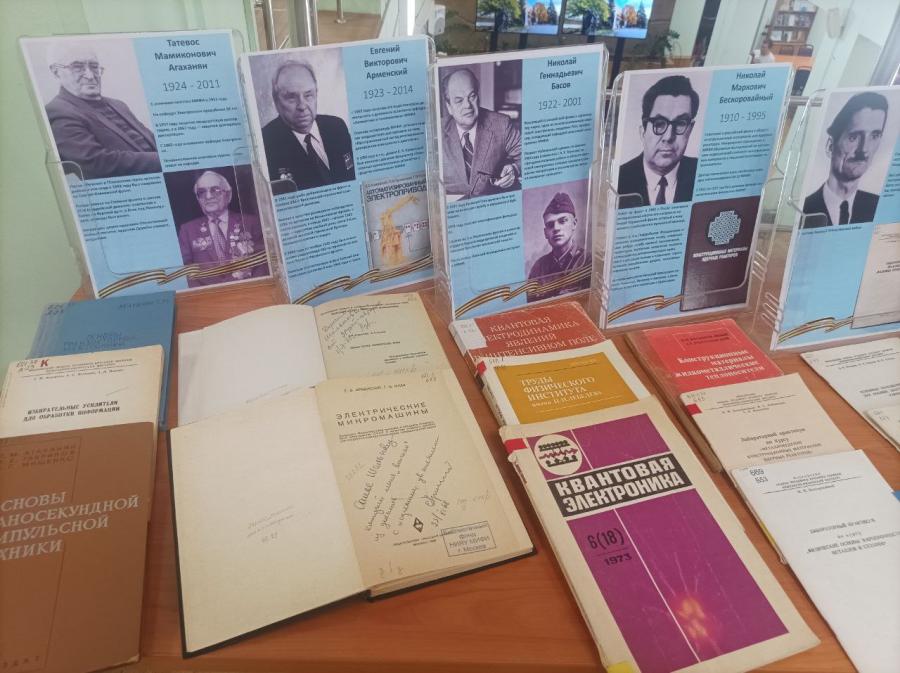

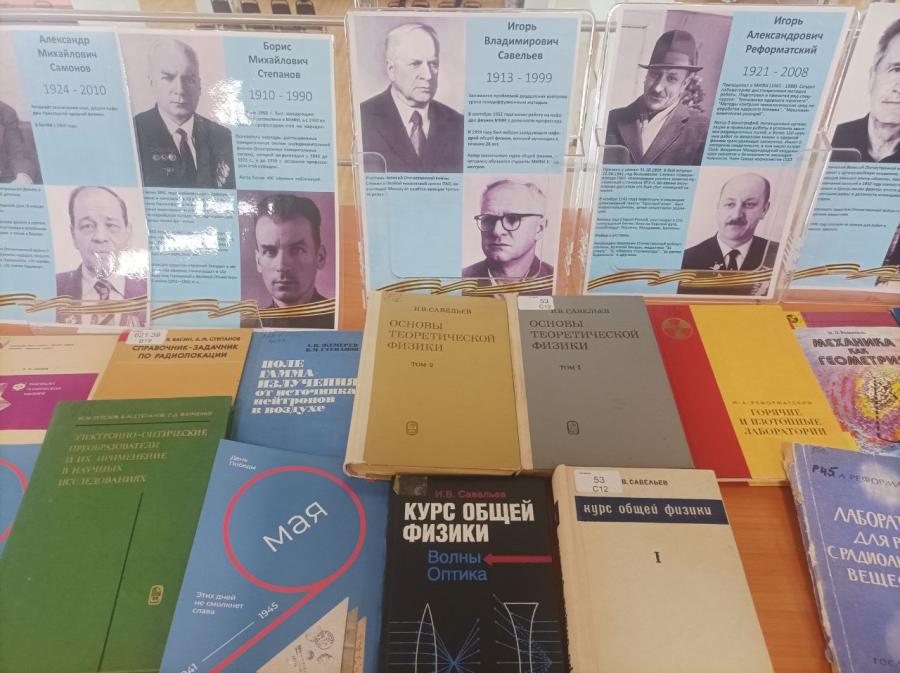

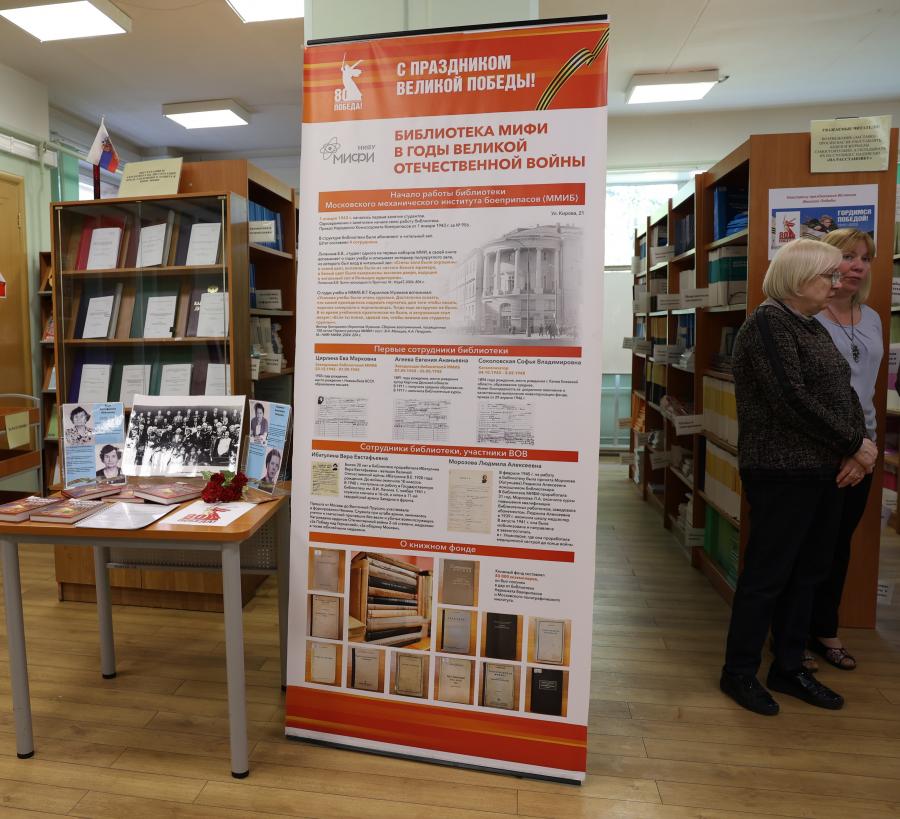

Вчера, 28 апреля, в библиотеке НИЯУ МИФИ открылась уникальная выставка – «Ветераны Великой Отечественной войны – авторы учебников МИФИ». Экспозиция состоит из нескольких разделов и самый большой из них – портреты, биографии и книги ученых-мифистов, прошедших войну.

Открывая выставку, ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко отметил что люди, чьи судьбы и книги показаны на выставке – это костяк основателей МИФИ, на которых держится его слава. «Это были люди особой закваски, они прошли войну, сохранили о ней память, но и, я позволю себе такое выражение, разрешили себе, прожить большую жизнь после и состояться в ней. Я навсегда запомнил слова Спартака Тимофеевича Беляева, работавшего и в Курчатовском институте, он был и академиком, и ректором НГУ. Отвечал он на вопросы о войне так: «Я забыл». Ну как же так, это же невозможно забыть? «Нет, я это осознанно забыл, потому что никогда не хотел, чтобы война осталась главным событием в моей жизни». Те люди принесли в науку сочетание героического и трагического опыта и – любовь к жизни, к своим ученикам, к тому делу, которым они были заняты. Это осталось не только в их воспоминаниях, но и в их научных и учебных книгах, которых у нас в библиотеке сохранилось множество. Я очень рад, что это всё сохранено на бумаге – мы не знаем, что будет с цифровыми носителями и базами данных через 30 лет. А вот с этими книгами всё будет хорошо».

Владимир Шевченко: Это замечательная инициатива библиотеки в преддверии празднования 80-летия Победы – очень правильное мифистское дело!».

Заместитель заведующего кафедрой истории НИЯУ МИФИ, профессор Вера Македонская представила новое дополненное издание книги «Дети войны», в которой собраны воспоминания мифистов, чье детство или юность пришлись на годы войны. «Сейчас, во времена острого информационного противостояния, когда идет борьба за умы, особенно за умы молодежи, мы должны донести правду об этих событиях. По истории ВОВ в нашей библиотеке имеется более 20 тысяч книг, но в этой книге представлено именно личное отношение к тем событиям наших ученых, ставших самыми первыми студентами вуза, начиная с 1943 года. Именно они создавали нашу мифисткую корпоративную культуру, неписанный кодекс поведения инженера-физика, основанный на взаимопомощи, сотрудничестве, на поддержке друг друга и молодежи. Я думаю, что мы обязательно проведем студенческую конференцию, посвященную их биографиям», – подчеркнула Вера Македонская.

Выступает Валерий Мальцев

Советник при ректорате, доцент Валерий Мальцев был знаком почти со всеми героями выставки. Но остановился он в своем рассказе на портретах трех мифистов – Николае Марковиче Бескоровайном, Николае Вениаминовиче Боркове и Всеволоде Павловиче Конопленко: «Николай Макарович Бескоровайный начинал работать на заводе, выпускавшем боеприпасы, в 1943 году попал на фронт, окончив мотоциклетную школу определили его в мотоциклетный полк, отличавшийся лихими наездами на врага и приводивший фашистов в состояние паники. В 1946 году он поступил в аспирантуру МИФИ, благополучно защитил у нас диссертацию и стал заниматься на кафедре № 9 вопросами влияния жидко-металлических теплоносителей на конструкционные материалы. Николай Маркович выглядел всегда очень солидно и респектабельно, одевался с иголочки, был слегка даже вальяжным, и представить в нем лихого мотоциклиста было трудно – а он рассказывал о войне нам, студентам, в перерывах между лекциями. Рядом его портретом – портрет Николая Вениаминовича Боркова, он был очень подвижным, несмотря на свой почти двухметровый рост, очень энергичным человеком, да еще и обладал звучным шаляпинским голосом, был строг, но необыкновенно справедлив и обаятелен. Я помню, как мы специально ходили смотреть, как он выбирается из своего «горбатого» запорожца и несет огромные учебные плакаты и таблицы. Он был самым ближайшим другом нашего первого ректора – Виктора Григорьевича Кириллова-Угрюмова, который попросил в 1959 году Боркова возглавить Т-факультет. Борков, как человек высочайшей порядочности, долго отказывался в силу того, что его специальность – материаловедение, он читал нам лекции по вопросам коррозии в жидких и газовых средах – была далека от задач факультета теоретический физики. Но Кириллов-Угрюмов тогда сказал, что «ты мне нужен не как специалист по коррозии, а как организатор, с твоим чётким военным характером». И Николай Вениаминович согласился. Войну он застал, будучи курсантом школы младших авиаспециалистов – в ней готовили техников, обслуживающих самолеты. В первые же дни войны от аэродрома, куда он был прикомандирован, и его летного состава почти ничего не осталось, но он выжил, и его перевели позже в 1944 году на границу с Японией. Интересно, что и Олег Анатольевич Вальднер был на том же фронте с 1939 года – как они там не встретились?! Они оба награждены медалями «За победу над Японией» и оба после войны в 1946 году поступили в МЭИ, а уже оттуда их перевели в МИФИ. Ну и два слова о Всеволоде Павловиче Конопленко – он был необыкновенным человеком, и, пожалуй, из всех ветеранов МИФИ, имел больше всех наград. Войну он окончил в звании капитана, у него было два ордена Красной Звезды, Орден I степени Отечественной войны и Орден Александра Невского, медали за Москву, Сталинград, Белоруссию».

Владимир Коротеев: «Столько я получил от этих преподавателей! Светлая память о них всех сохранится у меня навсегда»

Выпускник МИФИ 1968 года, старший преподаватель кафедры электротехники № 8 Владимир Иванович Коротеев поделился воспоминаниями о первом ректоре МИФИ и других своих учителях: «Первый, с кем я встретился в МИФИ, был Виктор Григорьевич Кириллов-Угрюмов. Я демобилизовался из рядов Военно-Морского флота и пришел прямо в форме в приемную комиссию, где он в тот момент тоже был. И с какой любовью и вниманием ко мне тогда отнёсся Виктор Григорьевич! Помог устроиться на работу техником на кафедру и поступить на вечерний факультет – учиться мне хотелось, а подготовки мне не хватало. Он вообще оказал большее влияние на воспитание молодежи МИФИ тогда. И конечно, нельзя не вспомнить тех, кто учил меня. Это Татевос Мамиконович Агаханян, автор массы учебников и более 200 научных работ, это Олег Анатольевич Вальднер – он очень много работал со студентами в СКИБе, большое внимание придавал их научной работе. Авенир Иванович Забоев – великолепный математик и бесподобный преподаватель, строгий, но в тоже время очень трогательный и добродушный человек. Петр Тимофеевич Дыбов – у него была поговорка «всё знать нельзя, да это и не надо». Однажды мы эти слова его написали на большом плакате и вывесили на госэкзамене. «Ну я вам покажу!» – сказал он, но оценки поставил все равно по справедливости. Владимир Александрович Ганцев – пришел с войны без одной руки, а на другой после ранения было всего два пальца. Но чертежи он сдавал всегда с идеальным калиграфическим почерком, это был наш мифистский Мересьев. Он автор нашего оригинального значка «МИФИ», выпущенного в 1950-е годы. Александр Гордеевич Филиппов – с ним мне довелось работать в одной научной группе, разрабатывать динамические элементы для цифровых вычислительных машин, которые затем использовались в космосе. Это был человек, обладавший уникальным умением организовать научную работу. Столько я получил от этих преподавателей! Светлая память о них всех сохранится у меня навсегда».

«Инициатива организации этой выставки принадлежит сотруднику библиотеки Евгении Сенкевич, она подняла огромный пласт материала, проделала потрясающую архивную работу, – рассказала заведующая библиотекой НИЯУ МИФИ Татьяна Стукалова. – А Валерий Александрович Мальцев подсказал нам поискать неизвестные годы жизни наших героев в реестре наследственных дел».

В книге «Их дела – слава МИФИ», представленной здесь, есть стихи Андрея Копытина, хорошо выражающие главную мысль выставки:

Перед тобою – вещие страницы,

Как тетива с упругою строкой

И бесконечно дорогие лица…

Перелистай и заново открой.

И обожжет тебя такая память,

Как будто с неба грянула гроза!...

И словно взрыв осколками изранит,

И выдадут предательски глаза.

Не подавляй в душе порывов чистых,

За ними ведь великие дела!

Они средь нас, бессмертные мифисты,

Им должное эпоха воздала.

Есть на выставке разделы, посвященные истории Великой Отечественной войны, этапам основных ее битв и операций. Представлена и художественная литература о войне – здесь можно увидеть (и почитать!) великую «лейтенантскую прозу» В. Астафьева, Г. Бакланова, Ю. Бондарева, В. Быкова, Б. Васильева, И. Богомолова и других, а также поэзию Михаила Исаковского, чье 125-летие страна отмечает в этом году. Представлены работы самых знаменитых фронтовых фотографов: Евгения Халдея, Анатолия Гаранина, Аркадия Шахета, Марка Альперта и Ивана Шагина. Последний раздел выставки посвящен кинофильмам, живописи и плакатам – особое место в нем занимает подборка военных работ знаменитых советских графиков и карикатуристов «Кукрыниксов», академиков и народных художников СССР: Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова.