180 лет назад родился первый лауреат Нобелевской премии по физике Вильгельм Конрад Рентген

Немецкий ученый Вильгельм Конрад Рентген (1845 – 1923) открыл новое излучение – он обнаружил невидимые лучи, способные проходить через бумагу и дерево. Это событие стало одним из самых выдающихся открытий в истории науки.

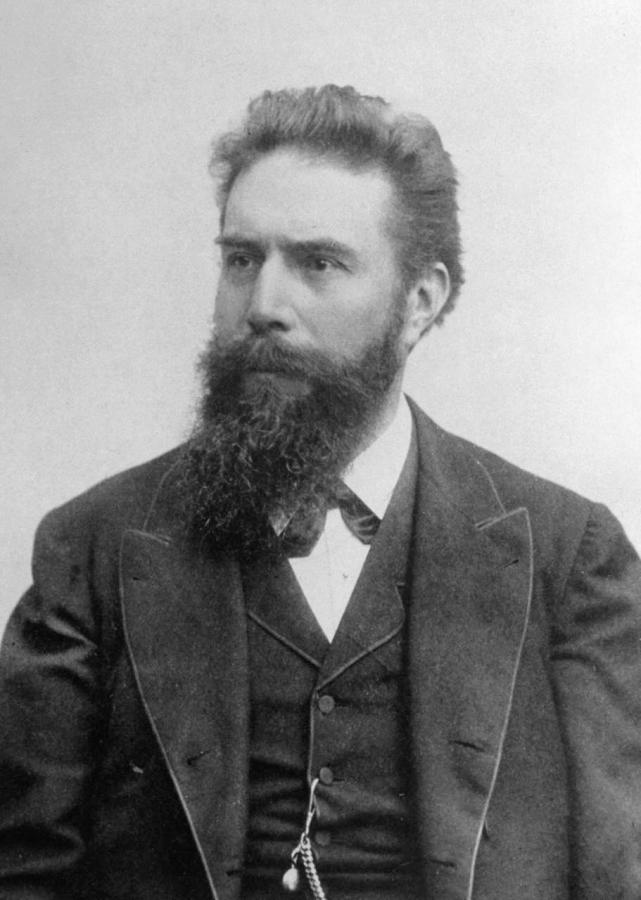

Вильгельм Конрад Рентген

«Что именно открыл Рентген, если говорить совсем простыми словами? Новый вид излучения, названный в его честь рентгеновским. Рентгеновское излучение – это электромагнитные волны, но с очень большой частотой, поэтому оно по-другому взаимодействует с веществом и может проходить через него не так, как это делает обычный видимый свет. Это излучение оказалось способным проникать сквозь многие непрозрачные материалы, не преломляясь и не отражаясь, – рассказывает доцент кафедры теоретической ядерной физики (№32) института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ, к.ф.-м.н. Сергей Муравьев. – Интересно, что во всех странах мира рентгеновские лучи называют «икс-лучами», и только в Германии и России мы называем их рентгеновскими. Почему в Германии – понятно, открытие сделал немец, это предмет их национальной гордости. А вот почему у нас в стране? Дело в том, что «отец советской физики» Абрам Федорович Иоффе был любимым учеником Рентгена в Мюнхенском университете, а затем страстным пропагандистом его открытия в России. И именно благодаря Иоффе мы сегодня пользуемся таким термином – рентгеновские лучи».

В 1906 году Рентген предлагал Иоффе ставку профессора в своем университете, но тот стремился вернуться в Россию, где тогда разворачивались события Первой русской революции, а Иоффе был убежденным марксистом и большим патриотом своей страны. В 1918 году, всего через несколько месяцев после Октябрьской революции, А.Ф. Иоффе вместе с М.И. Неменовым и при участии Наркома просвещения А.В. Луначарского основали в Петрограде первое в мире специализированное учреждение рентгенорадиологического профиля – Государственный Рентгенологический и радиологический институт, который менее чем через год принял первую пациентку. Затем при нем начала работать и детская клиника. Уже к 1920 году деятельность нового института получила признание зарубежных ученых: сам Рентген высоко оценил его создание в письме к Неменову, а дважды лауреат Нобелевской премии Мария Склодовская-Кюри лично подписывала сертификаты препаратов радия, высылаемых в институт для использования в лечебных и научных целях.

В 1920 году в Петрограде был открыт первый в мире прижизненный памятник В.К. Рентгену, а в 1923 году в городе появилась улица Рентгена (бывшая Лицейская).

Кстати, самому открытию рентгеновских лучей в этом году исполняется 130 лет – ученый сделал его в ноябре 1895 года. Как же это произошло? Совершенно случайно. Задержавшись допоздна в своей лаборатории (он работал тогда в университете Вюрцбурга), Рентген решил продолжить опыты и включил ток в катодной трубке Крукса, закрытой со всех сторон плотным черным картоном, а лежавший неподалеку бумажный экран, покрытый слоем кристаллов платиноцианистого бария (это практически аналог фотобумаги), вдруг засветился зеленоватым светом. Ученый выключил ток – свечение исчезло. Рентген снова подал напряжение – излучение возникло снова. Позднее ученый сделал трубку специальной конструкции – антикатод был плоским, что обеспечивало интенсивный поток икс-лучей. В течение следующих нескольких недель Рентген изучал основные свойства ранее неизвестного излучения, пока не убедился, что он открыл новый вид лучей.

Первый рентгеновский снимок человеческого организма, знаменитая «рука с кольцами», кисть руки жены Рентгена – Анны Берты Людвиг, сделан 22 декабря 1895 года

«Что такое катодная трубка? Это стеклянная лампа, в ней имеются два электрода, между которыми прикладывается большое напряжение. Электроны из одного электрода вылетают, этим напряжением они разгоняются, стукаются о вторую пластину, из-за большого ускорения они в этот момент резко тормозят и в этот момент и происходит излучение – рентгеновское», – объясняет Сергей Муравьев.

Природа этих лучей долгое время оставалась непонятной, но в 1912 году немецкие физики Макс фон Лауэ, Вальтер Фридрих и Пауль Книппинг, работавшие в Институте Зоммерфельда в Мюнхене, смогли доказать их волновой характер, что позволило определить длину волны рентгеновских лучей.

Открытие Рентгена стало одним из самых выдающихся событий в истории современной физики и способствовало быстрому развитию многих ее разделов: стало возможным изучение космических лучей, внутренней структуры вещества, открытие и использование атомной энергии и многое другое.

Памятник В.К. Рентгену в Санкт-Петербурге – перед кафедрой рентгенологии и радиологии 1-го Медицинского института имени И.П. Павлова

Но в первую очередь оно пригодилось в медицине – и почти сразу. Во время Первой мировой войны директор службы радиологии Красного Креста Мария Склодовская-Кюри в первые дни после начала боевых действий занялась оборудованием и обслуживанием рентгеновских переносных аппаратов для просвечивания раненых, она сумела добиться поддержки правительства и частных жертвователей, вложила личные средства, полученные от двух Нобелевских премий, обучила многочисленных волонтёров. В результате очень быстро были созданы передвижные рентгеновские пункты, приводившиеся в действие присоединённой к автомобильному мотору динамо-машиной, они объезжали госпитали и помогали хирургам проводить операции, например, обнаруживать шрапнельные пули в телах раненых. На фронте эти пункты прозвали «маленькими Кюри». Первые установки были отправлены на фронт уже 1 ноября 1914 года. В институте Кюри была организована подготовка ассистентов-рентгенологов, курсы для которых Мария вела с начала 1916 года. К концу войны работало около 200 таких стационарных и 20 мобильных установок. За годы войны Мария и Ирен Кюри и обученные ими люди сделали более миллиона (!) рентгеновских снимков раненых солдат. Скорость воплощения научного открытия в прикладных целях и масштаб работ, конечно, не могут не поражать.

Какой из всего этого можно сделать вывод? Будьте внимательны к деталям и побочным эффектам ваших научных изысканий – именно они могут принести вам всемирную славу.

Материал подготовила Ксения Ерохина, пресс-служба МИФИ